平均33天换一次水,住着100多种动植物

快来看,西湖里的“水底森林”

西湖水域管理处供图

马上国庆长假了,可以想象,断桥又将迎来怎样人从众的风光。

同学们是否知道,被全国游客宠爱的西湖,也是科学家热衷研究的对象。

最近,中科院水生生物研究所的科研团队发表了最新论文,在西湖生态基底改良和沉水植物修复的研究取得了突破。

原来,西湖里有一片“水底森林”,它们净化水质能耐很大,使得西湖里的“常驻民”达到了100多种!

科学家们是如何改善西湖的生态环境的?

本期,我们邀请到浙江农林大学环境与资源学院教授梁鹏,以及西湖风景名胜区管理委员会的专家,为大家讲解西湖里的科学。

A

西湖里有100多种动植物

清挖3次,种了9年“水草”

同学们知道西湖里的“常住居民”都有哪些吗?

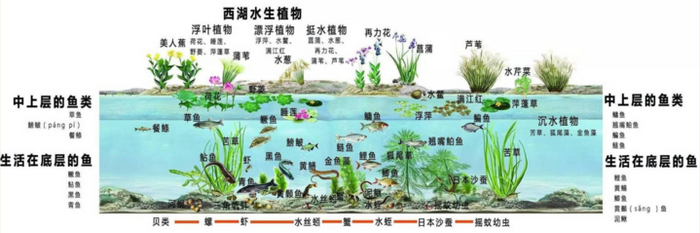

说出来可能吓你一跳!根据西湖水域管理处的不完全统计,从西湖采样调查到的水生植物,至少72种,隶属30个科。其中挺水植物(茎叶挺出水面的植物)最多,有54种。

动物方面,仅鱼类就有56种,除了“原住民”野杂鱼等自然繁殖的鱼类,最多的还是每年放养的鱼苗。比如每年冬天会投放的花鲢、白鲢,它们吃浮游植物,可以净化水质;另外还会投放鳊鱼、鲫鱼、青鱼、黄尾密鲴等鱼苗,它们主要吃螺蛳、小鱼、小虾。

这么一算,西湖里的动植物有100多种,就像一个奇幻森林!

不过,西湖并不是一开始就这么热闹的。

“西湖是个典型的城市内的湖泊,在治理以前,湖水流动性并不好,湖底的沉积物很多。”梁鹏教授说,“这些沉积物,都是耗氧的。湖水里氧气含量不够就会导致水生动植物生存困难了。所以要提高西湖的生态环境质量,要定期清理湖底的淤泥,要防止污水排放到湖里,还要种养沉水植物。”

清理淤泥,就是西湖疏浚。自新中国成立以来,已经开展了3次西湖疏浚。第一次在1951年~1958年,共清挖720万方西湖淤泥,西湖平均水深从0.55米增加到1.8米。

第二次疏浚是在1976年~1982年,这一次清挖了18万方淤泥。

1999年~2003年,第三次西湖疏浚清挖了340万方淤泥,从那以后,西湖平均水深达到了2.27米。

清理完湖底淤泥,还要种水草。水草的生长地要求比较苛刻,需要透明的水,光能照射进来;湖底底泥中不仅要含氧而且要适合种子扎根。

从2011年开始,专家们在茅家埠、乌龟潭、浴鹄湾与北里湖等区域种植沉水植物和挺水植物,到如今已经形成31.7万平方米的“水底森林”,相当于44个足球场那么大。

正是这片水底森林,让西湖成为生机勃勃的生态乐园。

B

西湖水的不同颜色

原来是它们的作用

春季,西湖里最常见的浮游植物是绿藻。如果用肉眼看,它们就是一片片不起眼的绿色团团。但是,放在显微镜下,绿藻居然有非常惊艳的形态。

比如,有一种绿藻长得像排列整齐的小栅栏,细胞个数总是成双成对出现,叫“栅藻”;另一种排列成星盘的形状,看起来就像精美的手工艺品,叫做“盘星藻”;

还有一种宛如“月亮”,也有点像豌豆荚,这叫做“新月藻”。这三种就是西湖里最常见的绿藻。

大家去西湖划船的时候,是否曾见过湖面上漂着一些墨绿色或暗灰色的絮状青苔,宛如“垃圾”?

其实,那不是垃圾,而是“颤藻”和部分水绵缠绕在一起的藻团。

颤藻非常神奇,它在水中会分泌胶状物质,推动丝质,作有规律的颤动,所以叫“颤藻”。本来颤藻是住在水底的,但是当水质清澈,阳光透过湖水照到湖底,颤藻就会拼命进行光合作用,大量繁殖、互相缠绕。光合作用产生的氧气会产生大量气泡,聚集在颤藻形成的絮状物之下。这些气泡聚集到一定数量,就会产生足够的浮力,托起絮状物,浮到水面上来了。

所以,看到这种有“洁癖”的颤藻出现,说明西湖水质够干净。在西湖综合保护工程启动前,西湖湖水流动性差,水体透明度低,那时候,湖面上是看不到颤藻的哟!

春季是绿藻称霸西湖的季节,那时候,湖水就会显得“碧波盈盈”。

随着水中优势藻类植物的替换,湖水会呈现出不同的颜色。例如,蓝绿色或墨绿色的水体中,多以蓝藻(颤藻、微囊藻等)为优势种;黄褐色的水体中,以硅藻为优势种;红褐色或红棕色的水体中,多以裸藻、甲藻为优势种。三月下旬西湖有部分水域由于甲藻聚集,就会呈现出红褐色。

兴趣小组

西湖水源来自哪里

西湖水来自哪里?她主要依靠天然降雨和山间积蓄的泉水。

据考证,从西湖周围山间灌注的水源最著名的有以下8处——

南涧、北涧:南涧北涧的水在灵隐飞来峰的合涧桥下汇合,至金沙港流入西湖。

桃溪:从栖霞岭流出入岳湖。

胭脂泉:从胭脂岭出通过小溪至茅家埠之东入湖。

金沙泉:源出棋盘山,沿途汇合龙井、黄泥岭之水,由茅家埠入湖。

花港:从花家山流出,经隐秀桥入湖。

惠因涧:由赤山之铁窗棂洞,至赤山埠东流入。

长桥水。

学士港:位于清波门外。

除此以外,杭州市政府投入人力物力完成了钱塘江引水工程,使钱塘江水有控制地穿过南屏山流入西湖,平均33天给西湖换一次水。

(钱江晚报 记者 郑琳)